最新下载

热门教程

- 1

- 2

- 3

- 4

- 5

- 6

- 7

- 8

- 9

- 10

一文盘点七大「消失」的天王级加密专案创办人

时间:2025-08-20 19:20:29 编辑:袖梨 来源:一聚教程网

创办人是项目叙事的一部分,但近年来许多加密明星创办人纷纷淡出舞台。本文整理七位「消失」的创办人,探讨他们离开的原因与去向。

(前情提要:专访「女股神」Cathie Wood:揭密 Ark Invest 加密货币投资方法论 )

(背景补充:哈佛大学领衔,哪些美国知名大学在押注加密货币? )

本文目录

- 从「形而上」走向「现实」的别人家的孩子

- 许久没有 Gavin Wood 的消息了……

- 离开 EOS 后的 BM 在研究神学

- 骯髒的暗箱操作

- 从 IO 变成 OI,从「去中心化算力」变成「超级 AI」

- Mihailo,从 Polygon 退场的 ZK 布道者

- 卸任 Morph CEO,她留下了「脚照梗」

无论是 Vitalik 的极客,还是 Jeff Yan 的交易员直觉,抑或是 Do Kwon 的狂妄,都在某种程度上定义了专案的灵魂。可在过去几年,这些「加密明星创办人」却一个接一个地淡出了舞台。

最近,Story Protocol 的创办人 Jason Zhao 宣布辞去 CEO,再次点燃了人们的讨论。年轻的韩裔美国人,MIT 夏令营的创业少年,李飞飞实验室的学生,DeepMind 最年轻的产品经理:他的剧本本可以通向硅谷的明星序列。但他却选择在加密行业写下自己的篇章,又在三年半后选择离开。

律动 BlockBeats 整理了七位「消失」的创办人,有人主动转身,有人被逼抽身;有人带着理想主义的温和告别,也有人在丑闻与争议中仓促退场…… 当然他们只是缩影,一定会有越来越多的创办人在发币后离开,开始自己应该还不错的下一段生活。

从「形而上」走向「现实」的别人家的孩子

8 月 16 日,Jason Zhao 在 X 上打下一段感性的文字,宣布将在创立 Story 3 年半后辞去全职 CEO,只担任战略顾问,并投身新 AI 专案 Poseidon (上个月刚刚获得 a16z 1500 万美元种子轮投资),他表示太空、生命科学等前沿领域的新一轮工业革命让他重新点燃了热情。但这条 500 万人看过的贴文仅获得了 2000 个讚。

Jason Zhao,韩裔美国人,在德克萨斯州奥斯汀长大,高中期间 Jason 便开始负责当地的 TED x AustinYouth,19 岁参加麻省理工 Launch training camp 时与同伴创立了政治游说众筹平台 PolitiFund 凭藉着 2400 分的 SAT,在几乎所有藤校的全额奖学金邀请中选择了史丹佛大学。

获得史丹佛大学哲学本科学位后,继续攻读电脑科学硕士学位专注于人工智慧的研究,在电脑视觉实验室师从「AI 教母」李飞飞,毕业后进入谷歌 AI 实验室 DeepMind 成为最年轻的产品经理。拿着这套剧本,无论从哪个角度看都是妥妥的人生赢家,如果他现在还任职于 AI 大厂,可能也会收到祖克柏的「重金转会」邀请,但命运偏偏不让他走这条路。

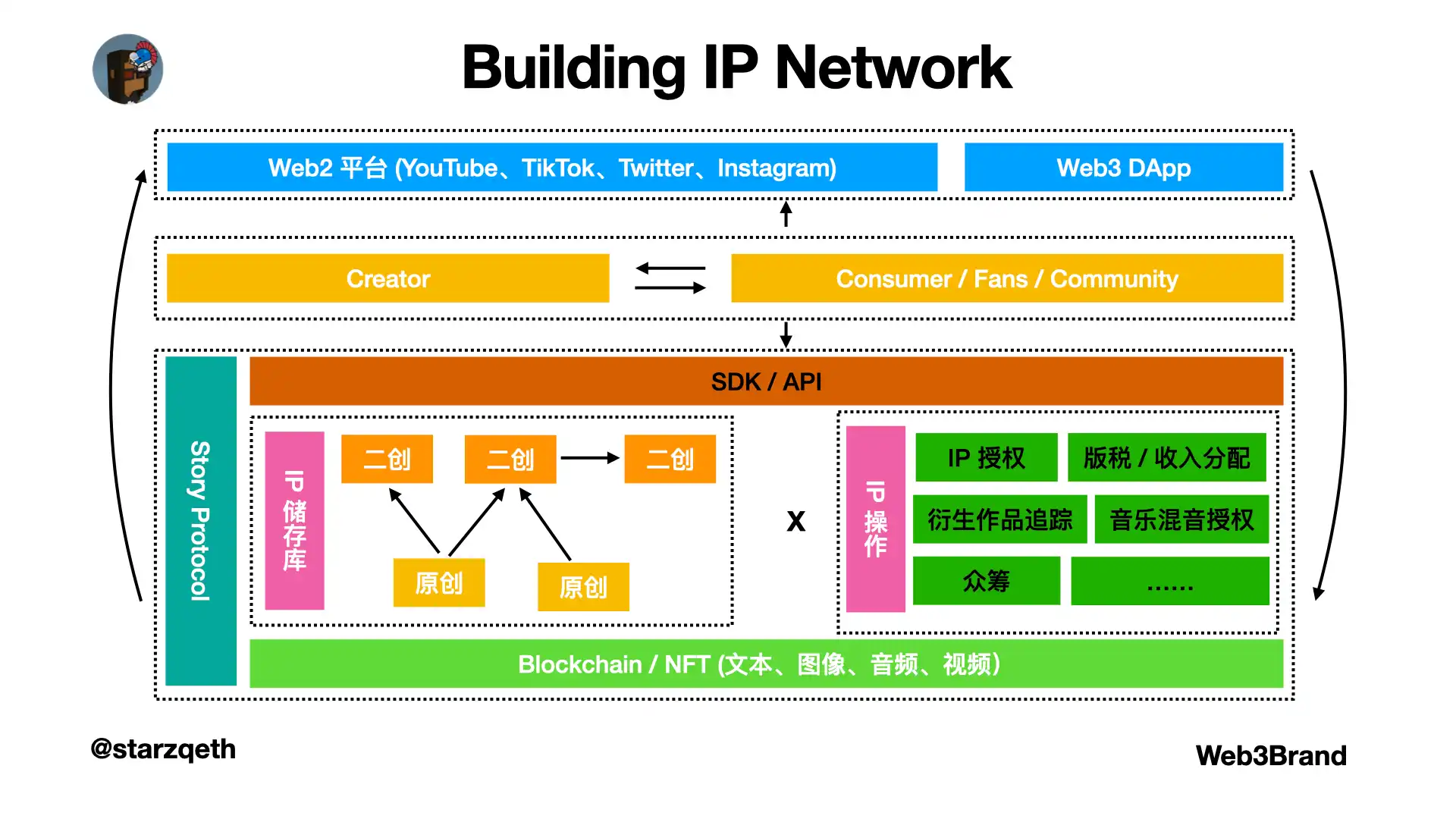

2020 年的「DeFi Summer」让他接触到了区块链,哲学与人工智慧的背景让他想到了「人工智慧重塑创造力并丰富内容,区块链决定数位产权并赋予数据可验证的稀缺性。」,IP+AI+Blockchain,让他在 25 岁时就成了成功融资 1.4 亿美元的专案 Story Protocol 就此诞生了。将智慧财产权 (IP) 可程式化、以链上方式追蹤使用与分配,推动创作者版税、授权和 AI 训练等新型商业模式。

他们推出 Story Academy 来推动创业者和开发者的 Builder 计画。与 Yakoa 合作,用 AI 侦测 IP 重複和操纵行为;与 Pastel Network 整合,以确保証书罕见性和资产稀缺性;与 Lit Protocol 联手增强交易安全与隐私;与 Stability AI 合作将链上授权与版权追蹤引入 AI 模型训练。

Story 的商业逻辑,源:Starzqeth

但让链上与实体连结这一「应用型」产品,虽然叙事宏大但似乎与当前的 Crypto 还向性不合,在 TGE 后的半年时间内,他们与 Justin Bieber、BTS、BlackPink、Adidas、Crocs 等知名的品牌合作但这也改变不了 Story 链上的营收大部分时间都是个位数或两位数的事实,知名风投分析师 Adam Cochran 指出,近 60 亿美元完全稀释估值对比这个营收,他质疑专案是否更注重「花式演示」。

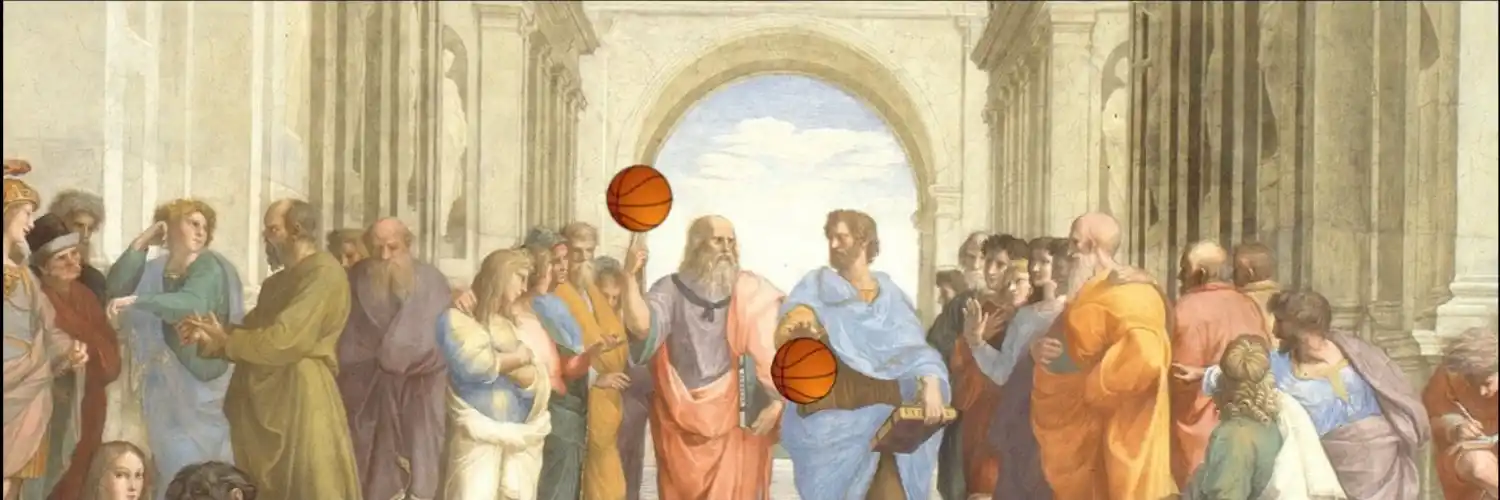

但事实上,在 Zhao 退出前 Story 仍获得资本的信任,Grayscale 推出 Story IP 信託,Heritage Distilling Holding Company (CASK) 用 2.2 亿美元私募融资启动 IP DAT 计画,让他在离开时 IP 的市值也达到了新高。他的离开或许不算体面但也不算狼狈,也许对这个 26 岁前就走完别人小半辈子路的年轻人来说,在经历这一段旅程后他内心的偏向从「柏拉图」走向了「亚里斯多德」,从 IP 变成了更实在的物理 AI 的搭建,他投身进入了新的世界,也许更广阔的旷野还在等待他探索。

Jason 的「X」Banner——拉斐尔的《雅典学院》,图中左:柏拉图手指向上「理念/形而上」,右:亚里斯多德手掌向下「经验/现实秩序」

许久没有 Gavin Wood 的消息了……

「不知道 Gavin Wood 现在去哪了」。

当以太坊重新冲击 4000 美元的时候,有人突然想到了这个以太坊早期最核心的联创、以太坊黄皮书的撰写者、Solidity 语言的创建者以及 Polkadot 的创办人,Gavin Wood。加密世界似乎许久都没有他的声音了。

2022 年 10 月,Gavin Wood 向外界宣布,将辞去 Parity Technologies 的执行长一职。这是他与 Polkadot 的一次主动抽身。对行业来说,这是继以太坊后,他退出的第二个专案。

Gavin Wood 出生于英国兰卡斯特,剑桥大学博士,主攻音乐视觉化与人机互动。在进入加密世界之前,他是微软的研究员,也是多个开源社群的积极贡献者。

2013 年,他遇见了 Vitalik Buterin,并成为以太坊最早的联合创办人之一。他不仅写下了以太坊的首版黄皮书 (Yellow Paper),还亲自实现了以太坊的第一个客户端,发明了 Solidity 语言。可以说,他为「智慧合约」的可用性奠定了最初的基石。

但在 2016 年,他因为理念问题选择离开以太坊。他希望区块链不只是单一虚拟机的运行环境,而是一个多链互联的世界。这一理想,最终化为 Polkadot。2017 年,Gavin Wood 与 Björn Wagner 等人共同创立 Parity Technologies,随后推动 Polkadot 的设计与落地。他提出的 Substrate 框架,使区块链的搭建像「拼装乐高」一样便捷;而 Polkadot 的中继链与平行链设计,则试图解决多链互操作与共享安全的问题。

从某种意义上来说,Gavin Wood 和他曾经亲密无间的伙伴 Vitalik 很像。在 Polkadot 社群里,Wood 一直是最具象徵性的工程师。他的身份更多是架构师与思想家,而非管理者。他擅长写程式码、写文件、写宣言,但不擅长管理庞大的团队和複杂的利益关係。

因此 2022 年 10 月,Gavin Wood 宣布辞去 Parity Technologies CEO 一职,把位置交给了 Björn Wagner。「执行长的角色从来都不是我梦寐以求的,我可以在一段时间内很好地担任执行长,但这不是我能找到永恆幸福的地方。」这句话带着典型的工程师式的理想主义。

Gavin Wood 最后两次公众露面也很有意思:一次是在 2024 年 7 月份布鲁塞尔的 EthCC7 会议上,他与 Vitalik Buterin、Joseph Lubin 另外两位以太坊核心的创办人来了一次世纪大合影;还有一次是在 Polkadot 的开发者训练营上,他正在 DJ 台上就位,重拾了自己对音乐的热情。或许,这才是 Gavin Wood 最舒服的状态。

离开 EOS 后的 BM 在研究神学

「七年之后再看 EOS」,李笑来当年的话还是太有「含金量」,如今竟然有了某种应验。

七年之约的 2025 年,EOS 社群从母公司中独立出来,而母公司 Block.one 带走了当年为 EOS 融资的 40 多亿美元,换成了 16 万枚比特币。这笔巨大的流动性,也被 Block.one 带到了一个新的交易平台 Bullish 上。含着金钥匙出生的 Bullish 成为了继 Coinbase 之后,第二家在美上市的加密交易平台,市值约 100 亿美元。

似乎是要与过去切割,EOS 的代币如今已更名为了 A,目前市值为 3.21 亿美元,不足 Bullish 的二分之一。而当年 EOS 最核心的人物,Daniel Larimer 早在 2020 年就辞去了 Block.one 技术长 (CTO) 的职位。在加密行业,Daniel Larimer 更为人熟知的名字是「BM」。

BM 出生于美国维吉尼亚州,是一位坚定的自由意志主义者。他自称最崇拜的着作是《Atlas Shrugged》(《阿特拉斯耸耸肩》),相信自由市场与抗审查的技术工具能保护个人的生命、财产与自由。

进入加密行业后,他以极快的节奏创立专案:2009 年尝试研发加密交易所;2013 年创立 BitShares,引入了去中心化交易所 (DEX) 与稳定币的早期模型;2016 年创立 Steemit,推动「区块链社交」的首次大规模实验;2017 年,他再次出手,联合 Brendan Blumer (简称 BB) 成立 Block.one,推出 EOS。

在 Block.one 这个 BB 的「家族企业」中,BB 的妹妹空降首席行销官,其唯一可见的「政绩」是将 EOS 品牌色从科技蓝改成「更柔和的莫兰迪灰」。BB 的母亲执掌风投基金,其领投的社交应用 Voice 上线一年用户不足 1 万,却耗资 1.5 亿美元。

而 BM 的话语权极少,他在推特上自嘲自己『没有决策权』,这位被称为『天才程式设计师』的联创,却在母公司内部成了一个被架空的影子。于是 2021 年,EOS 社群发起「分叉起义」,尝试切断 Block.one 的控制。而 BM 辞去了 Block.one 技术长的职位,离开了社群。

此后 BM 的个人足迹则变得模糊,鲜少发布与加密相关的内容,这两年他的推特相内容高度集中于《圣经》解读、地缘冲突的世界末日预言,以及针对主流基督教的批判。

骯髒的暗箱操作

「Movement 究竟是谁搞砸的?」当 MOVE 代币因为丑闻被 Coinbase 下架时,许多人才开始追问这位年仅 20 出头的 Movement Labs 联合创办人,那个曾经在骇客松与播客里高谈阔论「Move 将改变以太坊安全模型」的年轻人,怎么会以这样戏剧性的方式从舞台中央退场。

Rushi Manche 出生于美国伊利诺州,在范德堡大学主修电脑科学与数据科学。像许多 Gen-Z 一样,他在大学期间就沉迷于骇客松、AI 实验室和区块链程式码库。在 2022 年,他与同学 Cooper Scanlon 在宿舍里创立了 Movement Labs。灵感其实并不複杂,他们在 Aptos 的实习经历让他们看到了 Move 语言的潜力。一种比 Solidity 更安全、具备并行处理能力的新型智慧合约语言。但 Aptos 的局限同样明显:缺乏流动性、开发者基数有限。于是他们产生了一个大胆的想法「把 Move 带进以太坊」。

创业很快吸引了资本的注意。Pre-seed 阶段,他们就拉来了十几位天使投资人投下 340 万美元。一年之后,Movement Labs 完成了 3800 万美元 A 轮融资,Polychain、Placeholder、Archetype 等知名基金悉数入局。在行业的叙事里 Movement Labs 成了「Move 语言在 EVM 世界的旗舰专案」。

Rushi 很快成了 Movement 的代言人。他频繁出现在播客、技术大会、行业访谈里,他带有年轻创业者典型的激情。声音轻快,语速极快,总是带着一种「行业需要新人来重塑」的自信。在他的推动下,Movement Labs 宣布开发 M2 Rollup (基于 ZK 的 Move Layer2)、Shared Sequencer 等基础设施,希望成为以太坊新一代扩展方案的代表。

2024 年底,MOVE 代币上线。TGE 的那一刻,Rushi 似乎真的站在了舞台中央,可问题也从这里开始。

上线不久,社群里就有人质疑空投名单被「内定」,Movement「影子顾问」Sam Thapaliya 爆料,超过 75000 个钱包由联合创办人 Cooper 指定,从而获取 6000 万枚 Move 代币的老鼠仓,获利远超普通用户。而 Sam 也不是「善茬」,而后两份两份商业备忘录显示,Movement Labs 向两名「影子顾问」(包括 Sam Thapaliya) 签署协议,承诺提供高达 10% 的 MOVE 代币供应量 (价值超 5000 万美元),这成为专案的第一道裂痕。

几个月后,真正的风暴来临。2025 年 4 月,CoinDesk 披露 Movement 与名不见经传的中间商 Rentech 签署做市协议。Rentech 在 TGE 当日获得 6600 万枚 MOVE 代币控制权,次日抛售约 3800 万美元,引发代币暴跌。Binance 甚至紧急冻结帐户以平息混乱。合约更显示,Rentech 既是 Movement 基金会代理人,又是 Web3Port 子公司,在交易中扮演双重角色。

这是压垮骆驼的最后一根稻草。

2025 年 5 月 2 日,Movement Labs 宣布 Rushi Manche 被暂时停职。5 天后,他被正式解除联合创办人职务,新的领导团队接管专案。消息发布时,Rushi 没有公开回应。他的形象从一个高调宣讲「区块链安全革命」的年轻工程师,骤然变成代币丑闻的中心人物。

Rushi 的退场显得仓促、混乱,甚至带有「被驱逐」的色彩,没有人知道中间究竟发生了什么,多方各执一词,而后 MOVE 被 Coinbase 下架,他自己则将 Movement Labs 告上特拉华州法院,寻求澄清权责关係。直到现在 Rushi 的最后一条贴文还停留在 5 月 8 日关于 Sam 的商业备忘录的披露的转发。而同样 Move 究竟是谁搞砸的?这个问题到现在已然无人关心自然也无人会过问了。就像许许多多的区块链专案方一样,退出了历史的舞台后只留下了一地鸡毛。

从 IO 变成 OI,从「去中心化算力」变成「超级 AI」

当 IO 代币在 Binance Launchpool 上线时,加密社群里有一个问题不断被问起「Ahmad Shadid 怎么突然卸任了?」这位有着以太坊基金会顾问背景的创业者,曾是 DePIN 领域最受瞩目的创办人之一。2024 年 6 月 9 日,就在 IO 代币公募前两天,他突然在 X 上宣布辞去 io.net CEO 职务,转由营运长 Tory Green 接棒。

Ahmad Shadid 的故事起点,并不是 GPU 或 AI,而是量化。他最开始于沙乌地阿拉伯一家中小型商业 Cordoba Partnerships 做资料分析师,而后任职 ArabFolio Capital 和 Whales Trader 做量化系统工程师时深度拓展了与 GPU 相关的技术面。2018 年开始他便开始开发 ML 驱动的风险管理引擎 DarkTick,这是使用定量/统计技术开发和测试高度自动化的量化交易策略,适用于股票/非股票和统计套利等策略的工具。

2022 年开始他作为顾问为以太坊基金会提供谘询,关注智慧合约与基础设施的可扩展性问题。在多链、L2 叙事逐渐成熟之后,他把目光投向了另一个被忽视的领域,算力。

2023 年,生成式 AI 的浪潮席捲全球。ChatGPT 带动算力需求暴涨,GPU 供应一度成为硅谷最紧张的资源。Shadid 敏锐地意识到,如果 DeFi 能解放金融,DePIN 就能解放物理资源。他的答案,就是 io.net 一个连接闲置 GPU、为 AI 模型提供去中心化算力的网路。

在他的叙事中,IO 不只是一个公司,而是「全球最大的去中心化 AI 超级电脑」。这个口号迅速吸引了资本和社群的注意。从工作室到云端伺服器提供商,霎时间似乎所有人都在为 IO「提供算力」。

然而,就在代币即将上线的前夕,Shadid 卸任了。「我辞去 CEO 职务并非因为外界对我的质疑,而是为了让专案在没有干扰的情况下成长。」他在 X 上写道。在此之前,社群有人指控 io.net 所宣传的 GPU 算力被夸大,担忧他可能藉机套现。

在离开 IO 后,他开启了一个新专案 O.XYZ,其治理代币为 OI,宣称其概念是由社群治理的「主权超级 AI」。并推出了一个 Solana AI 的指数型代币「Osol」(Solana 上前 100 的 AI 专案代币),而在最近推出了「AI CEO」,但其宣称的「连接了 10 万+ 个 AI 模型」、「比竞品快 20 倍」等产品宣传时同样遭受了社群质疑,而这次专案代币的市值也一跌再跌。从 IO 变成 OI 的后,可能在市场对「CryptoAI」叙事的一次次失望后,Shadid 也不再这么受欢迎了。

Mihailo,从 Polygon 退场的 ZK 布道者

2025 年 5 月的一个清晨,Mihailo Bjelic 还是决定了退出 Polygon 基金会董事会与 Polygon Labs 的日常事务。这是他与这个陪伴八年的专案做出的正式告别。对加密行业而言,这是 Polygon 第三位离开的联创;对他个人来说,则是一次带着释然与分歧的转身。

Mihailo 来自塞尔维亚,在贝尔格勒大学学习资讯系统与电脑科学。他进入加密世界的时间并不算晚,2013 年开始接触比特币和以太坊社群,逐渐沉浸于「如何让区块链真正可用」的问题。毕业后,他曾经参与过一家为汽车行业提供 AI/机器学习解决方案的创业公司,也尝试过几个小型软体专案,但都没有真正点燃他心里的火。他真正的执念,是在区块链扩容的迷宫里找到答案。

2017 年,他结识了彼时还叫「Matic Network」的团队。以太坊正经历 CryptoKitties 引发的网路拥堵,手续费高企,开发者苦不堪言。Mihailo 认定这是他能投入全部热情的方向:做一条真正可用的以太坊扩容解决方案。

在 Polygon 内部,Mihailo 被称为「ZK 的布道者」。他主导技术战略,尤其是零知识证明 (ZK) 路线。在他的推动下,Polygon 先后花费数亿美元收购 Hermez 和 Mir,重仓 ZK 技术,为后来的 Polygon zkEVM 打下了根基。

他不仅在技术方向上发挥作用,更是 Polygon 对外叙事的代表人物。无论是播客、技术峰会,还是研究社群的长文,他都是 Polygon「讲故事」的声音之一:Polygon 不仅是一条侧链,而是一个多链宇宙,是以太坊扩容版图的关键拼图。他的身影出现在媒体专访中,也出现在开发者大会的讲台上,既像是一位工程师,又像是一位宣传者。

但随着专案的膨胀与成熟,裂痕逐渐显现。2023 年,四位联创中的 Anurag Arjun 先行离开,转身打造自己的模组化链 Avail;同年 10 月,另一位联合创办人 Jaynti Kanani 也宣布退下日常事务。创办人们曾经的亲密战友关係,被时间与专案複杂性的增长一点点稀释。

两年后,Mihailo 成为第三个离开的人。他在声明中提到「愿景分歧」,也坦言自己已不能以最佳状态贡献。此后基金会由 Sandeep Nailwal 独自执掌。Mihailo 的故事里没有逃亡、没有丑闻,也没有轰然倒塌的戏剧性结局,言辞温和,显得安静、乾净。

卸任 Morph CEO,她留下了「脚照梗」

Cecilia 离开 Morph 的过程,可以概括为在内斗、权力博弈与外部争议中被裹挟着走向退场。

今年 6 月,Morph 联合创办人兼 CEO Cecilia Hsueh 在社交媒体发文,宣布正式卸任 CEO 职务,将位置交给前 YGG 高管、Binance 老将 Goltra。她说这是「深思熟虑后的决定」,自己将以顾问身份继续支持团队。

Cecilia 出生于台湾,常驻新加坡。她进入加密行业的起点是交易所 Phemex,曾担任首席行销官,并短暂代理过 CEO 职务。在此之前,她的履历主要集中在市场行销和运营。2023 年,她被 Bitget 与 Foresight Ventures 挑选,与前 Gitcoin 成员 Azeem Khan 组成「临时搭档」,共同成为新孵化公链 Morph 的联合创办人。Cecilia 出任 CEO,负责将 Morph 打造成「消费级公链」,试图在 Coinbase 推出的 Base 链之后,找到下一个 L2 爆发点。

2024 年 3 月,Morph 完成 2000 万美元种子轮融资,估值 1.25 亿美元。融资消息一出,Morph 的热度迅速升高,社群一度期待它能成为 Base 的竞争对手。但裂痕很快显现:Cecilia 与 Khan 原本互不相识,被「强行配对」为创办人搭档,两人理念分歧明显,Khan 强调新兴市场,Cecilia 则专注于对外形象与市场行销。随着时间推移,矛盾逐渐激化。

在此之后,Morph 因为挥霍式的支出与战略混乱频频见诸媒体:在新加坡 Token2049 豪掷数十万美元,邀请 K-pop 乐队 tripleS 和 DJ SODA 助阵;在纽约世贸中心 77 层租下办公室,与 Foresight 和 The Block 共用;为複刻 Uniswap v2 的专案 BulbaSwap 支付超过 20 万美元开发费,但该 DEX 仅排到全球前 200。

与此同时,Morph 主网交易量始终低迷,日均仅 1.6 万笔,远不及 Base 的数百万笔。原计画的代币发行一再推迟,内部人员流失严重,甚至有人未能拿到明确的代币合约。

2025 年初,Khan 宣布退出 Morph,转去创办新的区块链 Miden。Cecilia 仍然挂名 CEO,但实权进一步削弱。最终在 2025 年 6 月,她选择离开。

更戏剧性的是,Morph 的真正掌舵人或许从来不是檯面上的 CEO。据 Blockworks 报导,Foresight Ventures 联合创办人 Forest Bai 被员工称作「幽灵掌舵人」。他虽然不在 Morph 的管理层,却深度参与战略、预算、人事,甚至被正式加入 Slack 频道,直接对团队施加影响。这使得 Morph 的治理和权力结构备受质疑。

而有些抽象的是,在大部分加密社群的人心里,Cecilia 的形象始终模糊。但因为她一度在社交媒体上发布自己脚部的照片,反而让她的脚部留给了外界最深的记忆点。

诺贝尔奖经济得主Simon Johnson:加密货币危机即将到来

加密货币分析:教堂、游乐园与赌场 —— 2025 年公链生态的三重视角

985学历不如1万粉丝,小红书正成为加密货币交易所的新猎场

相关文章

- 注册即送高达 100 USDT 奖励!加入币安,开启全球加密资产投资之旅! 06-09

- 下载币安APP,立享高达 100 USDT 新手奖励! 06-09

- 密室逃脱模拟器2失落的星舰货仓全代币收集 11-12

- 冲就完事模拟器2嘎嘎干净成就攻略 11-12

- 愚人船第二章第一节全流程图文攻略 11-12

- 孤女困魇最终BOSS打法攻略介绍说明 11-12

- 密室逃脱模拟器2失落的星舰舰桥全代币收集 11-12

- 冲就完事模拟器2鹰明之选成就攻略 11-12