最新下载

热门教程

- 1

- 2

- 3

- 4

- 5

- 6

- 7

- 8

- 9

- 10

从「烧钱」到产业生态 Web3正在走过网际网路曾经的老路。

时间:2025-05-28 14:20:16 编辑:袖梨 来源:一聚教程网

就像万物可加网路一样,它的真正潜力,是在后区块链时代,重构使用路径、降低协作门槛,并催生出一批真正能跑得动的产品与系统。

(前情提要:香港Web3发展里程碑《稳定币条例草案》三读通过:可规範境外发行商 )

(背景补充:Bybit 成为首家上线 Tokyo Games Token($TGT)的中心化交易所,协助 AAA 级 Web3 游戏起飞 )

本文目录

- 致处于区块链变革时期迷茫的人们

- 一、网际网路行业发展阶段覆盘:从撒币扩张到产业协同

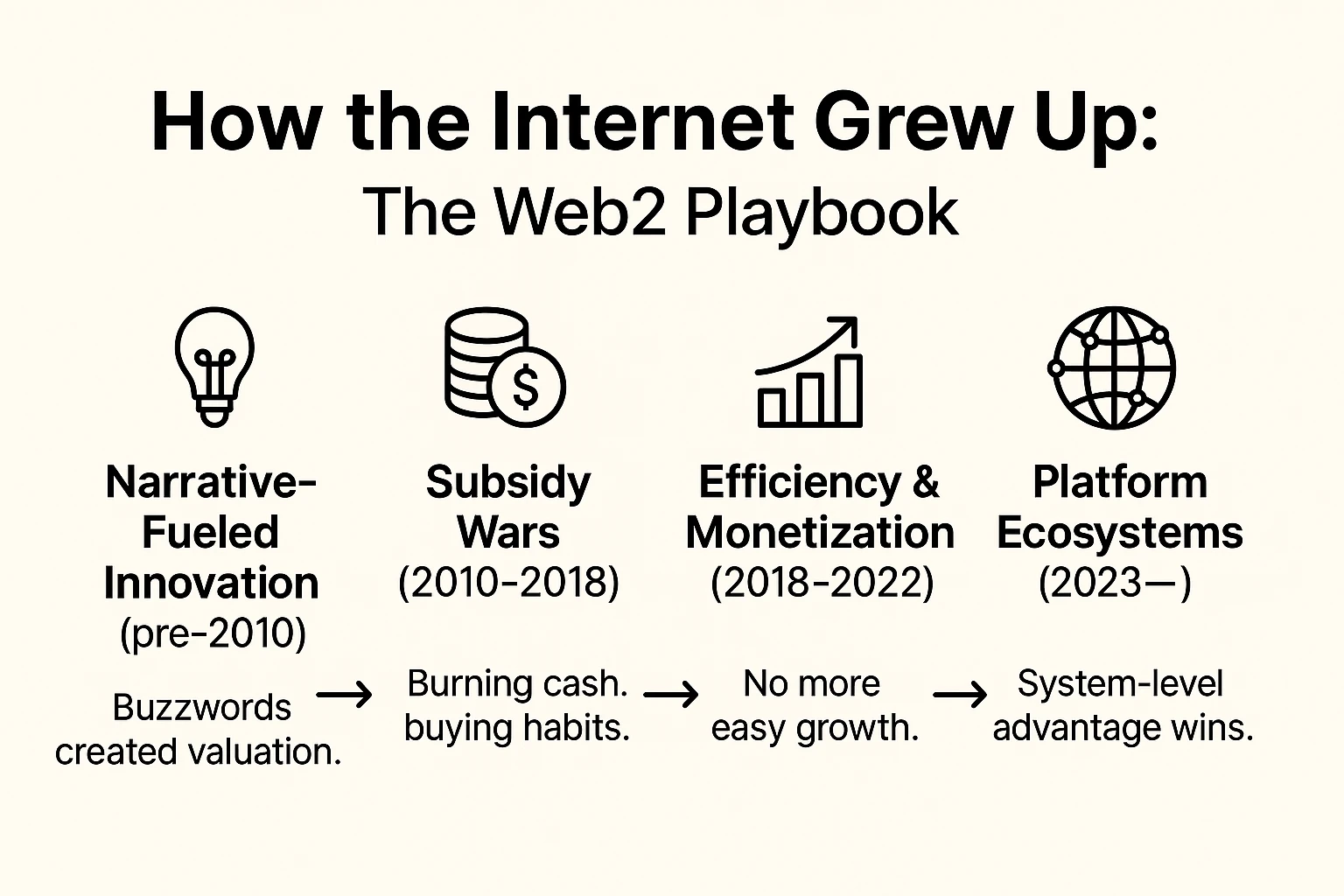

- 1. 叙事驱动,万众创新阶段(2010 年前)

- 2. 烧钱扩张,流量争夺阶段(2010 – 2018)

- 3. 落地,精细运营阶段(2018 – 2022)

- 4. 生态基本定型,技术变革求机遇阶段(2023 至今)

致处于区块链变革时期迷茫的人们

有人说 Crypto 是庞氏,是泡沫,是注定归零的投机游戏。

也有人说 Web3 是革命,是正规化跃迁,是技术延续之上的文明新阶段。

两种声音,一个叙事的撕裂现场。

不急着站队,先讲一个更朴素的结论:

商业的底层逻辑,没变过。

不管是从门户到 App 的 Web2,还是从发币讲故事到拼基础设施的 Web3,繁荣背后,走的其实是同一条老路 —— 只是这次,叙事套着协议,资本藏在程式码里。

回头看过去十年,中国网际网路的路数很清晰:概念驱动、融资跑在使用者增长;补贴拉流量、资本驱动增长;然后裁员、提效、搞盈利;再接着是平台转型、技术重构。而今天的 Web3,也正踩在类似的发展节奏上。

过去一年,专案方之间的比拼演化成了一场用 TGE 和 Airdrop 作为获取使用者的竞争擂台赛,没人想落后,但也没人知道,这场 「换使用者」 的比赛,究竟还会持续多久。

所以,我写文试图把那些看似杂乱的叙事,拆解成几个更有迹可循的阶段。

不妨沿着历史的脚印,来看看 Web3 是怎么走到今天,又可能将走向哪里。

一、网际网路行业发展阶段覆盘:从撒币扩张到产业协同

相信大多数人对这段历史都不陌生:

曾经的网际网路是一场全民狂欢,每天十几个 App 抢着让你 「白嫖」,一个手机号能吃饭、打车、剪头髮、做按摩,像在过年。

而今天的网际网路,则是一套已经跑完大半程的系统工程:你知道在哪个平台买最便宜的东西,在哪个场景点哪个 App 最高效,生态格局早已定型,创新藏在效率里。

所以不多赘述,只简单拆解四个阶段 —— 覆盘这些逻辑,也许能更好理解 Web3 眼下正在複製的路径。

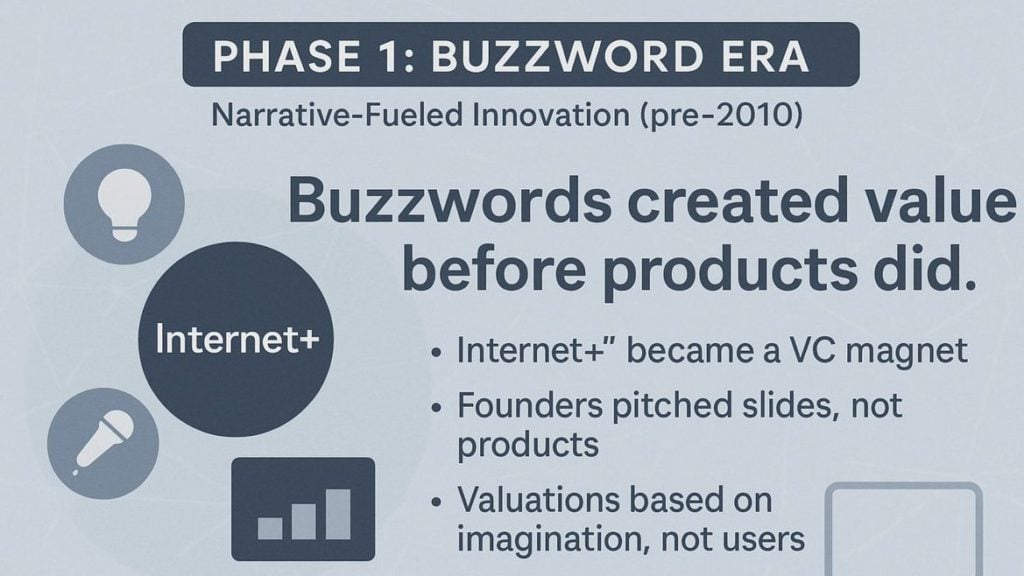

1. 叙事驱动,万众创新阶段(2010 年前)

那是一个由 「名词」 定义趋势的年代。

「网际网路 +」 成了万能钥匙,不管你做的是医疗、教育、出行,还是本地生活,只要套上这四个字,就能撬动热钱和关注。那时的创业者,不急着做产品,而是先找赛道、造概念、写 BP。投资人追的也不是收入曲线,而是能不能讲出一个 「足够新、够大、好想像」 的故事。

O 2 O、社交电商、共享经济,一轮轮名词轮动之下,专案估值飞涨,融资节奏被叙事节奏主导。核心资产不是使用者、不是产品、也不是资料,而是一份讲得顺、配得上趋势的融资 PPT。

这也是一个 「谁先站位,谁就有机会」 的时代。验证产品、跑通模式是第二步,先把故事讲上风口,才有资格进入赛场。

2. 烧钱扩张,流量争夺阶段(2010 – 2018)

如果说上一阶段是靠故事争取注意力,这一阶段则是靠补贴硬抢市场。

从滴滴与快的打车大战,到摩拜和 ofo 的单车混战,整个行业陷入一种高度一致的打法:用资本换规模、用价格换习惯、用亏损换入口。谁能多烧一轮融资,谁就有资格继续扩张;谁能拿到下一轮投资,谁就能在战场上留下位置。

这是一个把 「抢佔使用者」 放在一切之上的时期。体验、效率、产品壁垒都靠后排,关键在于 —— 谁能率先成为使用者预设的选择。

于是补贴大战愈演愈烈,低价几乎成了标配:打车不到 5 块,扫码骑车一分钱,线下门店贴着 App 二维码,等着你免费吃饭、剪髮、做按摩。看似是服务普及,实则是一场由资本控制的流量争夺战。

这不是谁产品更好,而是谁更能烧钱;不是谁能解决问题,而是谁更快 「圈地」。

长期来看,这也为之后的精细化转型埋下了基础 —— 当用户是被买来的,就必须花更多力气去留住;当增长靠外力驱动,就注定难以自我闭环。

3. 落地,精细运营阶段(2018 – 2022)

当故事讲得太久,行业终将回到一个现实问题:「增长之后,如何落地」。

从 2018 年开始,随着移动网际网路使用者增速放缓,流量红利逐渐消退,获客成本持续上升。

据 QuestMobile 资料显示,截至 2022 年 9 月底,中国移动网际网路月活使用者接近 12 亿,较 2018 年仅增长约 1 亿,耗时近四年半,增速显着放缓。与此同时,网路购物使用者规模在 2022 年达到 8.5 亿,佔网民总数的近 80% ,使用者增长空间趋于饱和。

与此同时,大量靠融资驱动的 「故事型」 专案逐渐退场。O 2 O 和共享经济是这一阶段清算最集中的区域:街电、小蓝单车、悟空出行等专案相继倒下,背后是一整套无法自洽、缺乏使用者忠诚度的增长模型被市场淘汰。

但也正是在这场退潮中,一批真正跑出来的专案显现了出来。它们有一个共同特徵:不是靠补贴刺激出来的短期热度,而是通过真实刚需场景与系统能力,完成了商业模式的闭环搭建。

比如,美团在本地生活赛道中逐步构建起从下单到履约、从流量到供给的完整服务链条,成为平台型基础设施;拼多多以极致的供应链整合和运营效率,在下沉电商市场快速穿透使用者心智;社交由腾讯牢牢把控,电商被阿里全面佔据,游戏集中在腾讯与网易手中。

它们的共同之处并不是 「想得更远」,而是跑得更稳,算得更清 —— 从结构上完成了从流量到价值的闭环,真正活成了可持续的产品系统。

这一阶段,增长不再是唯一的目标,能否把增长转化为结构性的留存与价值沉澱,才是决定专案生死的真正分水岭。粗放式扩张在这个阶段被淘汰,真正留下来的,是那些能在效率、产品、运营之间构建正回馈机制的系统型专案。

这也意味着,叙事驱动的时代已经过去,商业逻辑必须具备 「自我闭环」 的能力:留得住使用者、撑得住模型、跑得通结构。

4. 生态基本定型,技术变革求机遇阶段(2023 至今)

龙头的专案跑出来之后,生存问题已被大部分专案解决,而真正的分化,才刚刚开始。

平台之间的竞争,不再是使用者争夺战,而是生态能力的比拼。随着顶级平台逐步封闭增长路径,行业进入结构趋稳、资源集中、协同能力主导的週期。真正的护城河,不一定是某一项功能领先,而是系统内迴圈是否高效、稳定、自洽。

这是一个属于系统型选手的阶段。格局基本定型,新变数若想突围,只能寻找结构边缘的缝隙与技术断点。

这一阶段,几乎所有高频刚需赛道都已被巨头划定边界,过去还能靠 「上线早、烧钱快」 争位置,而现在,增长必须嵌入在系统能力之中。平台逻辑也随之升级:从多产品堆叠转向生态飞轮,从单点使用者扩张转向组织级协同。

腾讯打通微信、小程式、广告体系,构建内部流转闭环;阿里重组淘天、一聚小编、钉钉,横向打通商业链路,试图找回效率槓桿。增长不再靠新增使用者,而是靠系统自运转带来的结构性複利。

随着使用者路径、流量入口、供应链节点逐步被几家顶级平台掌控,产业结构开始趋于封闭,留给新进入者的空间愈发有限。

但也正是在这种结构性收拢的环境中,位元组跳动成为一个异类。

它并没有试图在既有生态中争夺资源位置,而是弯道超车,从底层技术出发,用推荐演算法重构了内容分发逻辑。在主流平台仍依赖社交关係链进行流量排程的背景下,位元组构建了一套以使用者行为为基础的分发系统,从而建立起自己的使用者体系与商业闭环。

这不是对既有格局的改良,而是一种绕过既有路径、重建增长结构的技术突破。

位元组的出现提醒我们:即便产业格局趋于固化,只要还有结构断层或技术空白,仍可能出现新玩家。只是这一次,路径更窄、节奏更快、要求更高。

Web3 的今天,正处在类似的临界区间。

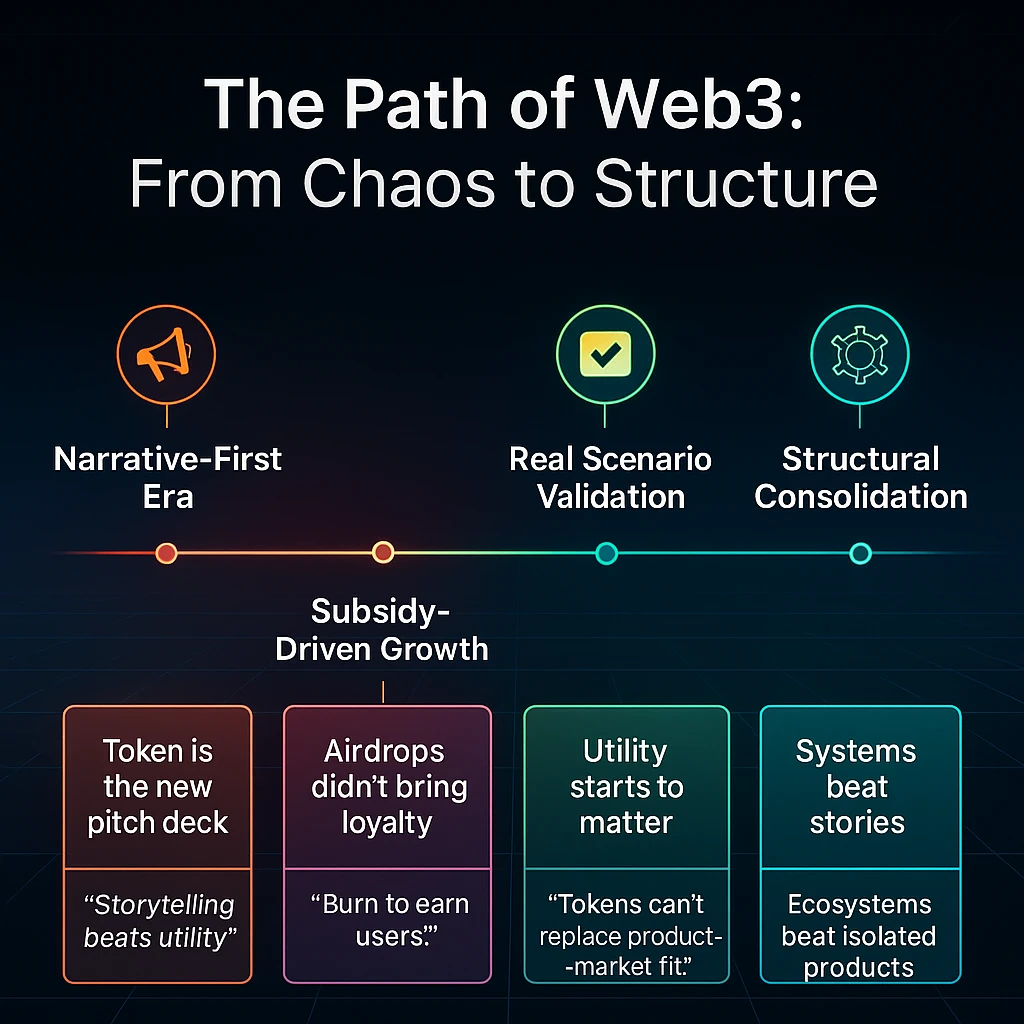

二、Web3 当前阶段:网际网路演化逻辑的 「平行映象」

如果说 Web2 的崛起,是在移动网际网路和平台模型的推动下完成的产业重组,那么 Web3 的起点,则是建立在去中心化金融、智慧合约与链上基础设施上的一次系统重构。

不同的是,Web2 建构的是平台与使用者之间的强连线;而 Web3,则试图将 「所有权」 打碎、分发,并在链上重组新的组织结构与激励机制。

但底层的动力并没有变:从故事拉动,到资本驱动;从使用者争夺,到生态飞轮,Web3 所经历的路径,几乎与 Web2 如出一辙。

这不是简单的对比,而是一种路径结构的平行重现。

只不过这一次,烧的是代币激励;搭的是模组化协议;卷的是 TVL、活跃地址和空投积分表。

我们可以将 Web3 至今的发展,粗略划分为四个阶段:

1. 概念驱动阶段 —— 发币驱动:故事先行,资本涌入

如果说 Web2 的早期靠的是 「网际网路 +」 的故事模板,那么 Web3 的开场白则写在以太坊的智慧合约里。

2015 年,以太坊上线,ERC-20 标準为资产发行提供了统一介面,也让 「发币」 成为一项所有开发者都能呼叫的基础能力。它没有改变融资的本质逻辑,但极大降低了发行、流通和激励的技术门槛,从而让 「技术叙事 + 合约部署 + 代币激励」 成为 Web3 创业早期的标準模版。

这一阶段的爆发,更多来自技术层的驱动 —— 区块链第一次以标準化形式赋能创业者,使资产发行从许可制走向开源化。

不需要完整的产品,不需要成熟的使用者,只要有一个能讲清由区块链技术驱动区块链 1.0 时代逻辑的白皮书,一份诱人的代币模型,一段可执行的智慧合约,专案就能迅速完成从 「想法」 到 「融资」 的闭环。

Web3 的早期创新,不是因为专案多聪明,而是因为区块链技术的普及带来了区块链 1.0 时代想像力。

而资本也迅速形成 「下注机制」:谁先卡位新赛道,谁先起盘,谁先把叙事打出去,就有可能获得指数级回报。

这催生了一种 「前所未有的资本效率」: 2017 至 2018 年间,ICO 市场经历了前所未有的爆发式增长,成为区块链历史上最具争议也最具标誌性的融资阶段之一。

根据 CoinDesk 的资料, 2018 年第一季度,ICO 融资总额达到 63 亿美元,超过了 2017 年全年融资总额的 118% 。其中,Telegram 的 ICO 筹集了 17 亿美元,EOS 更是在一年内募集了 41 亿美元,创下了历史纪录 。

在 「万物皆可区块链」 的视窗期 —— 只要贴上标籤、搭出叙事,哪怕落地路径还未清晰,也能预支未来的估值想像。DeFi、NFT、Layer 1、GameFi…… 每一个热词,都是一个 「视窗」。专案估值在代币还未流通前就飙到数亿美金,甚至数十亿。

这是一种低门槛进入资本市场的机会,也逐渐形成了一套相对清晰的退出路径:一级市场提前卡位,二级市场通过叙事与流动性激发情绪,然后在视窗期完成退出。

在这一机制下,定价的核心,不是专案做了多少,而是谁更早卡位、谁更善于製造情绪、谁掌握了释放流动性的视窗。

它本质上是区块链早期新正规化典型特徵 —— 基础设施刚落地,认知空间尚未填满,价格往往先于产品本身形成。

Web3 的 「概念红利期」 由此而来:价值由叙事定义,退出靠情绪驱动。专案与资本在一个流动性驱动的结构中,相互寻找确定性。

2. 烧钱扩张阶段 —— 专案扎堆,使用者争夺战全面打响

一切变化,始于一次 「史上最贵的感谢信」。

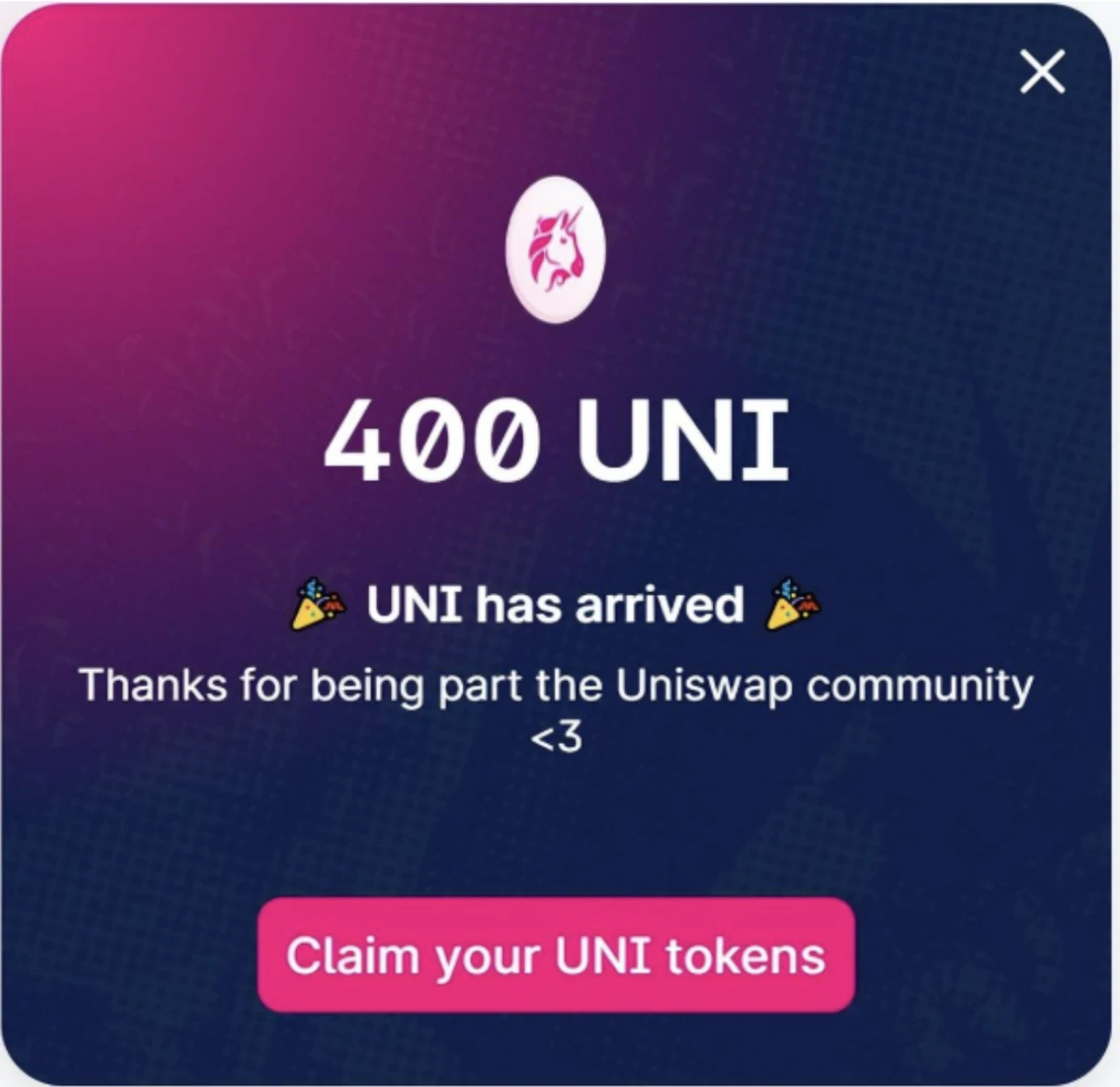

2020 年,Uniswap 向早期使用者空投了 400 枚 UNI 代币,每份空投当时价值约 1, 200 美元。专案方称之为 「回馈」,但行业看懂的是另一个词:冷启动的最优解。

起初只是 「回馈社群」 的姿态,却无意中打开了行业的潘多拉盒子:专案方发现,原来发币可以换忠诚,换流量,甚至换出一个社群幻觉。

空投,从选项变成了标配。

从那以后,专案方茅塞顿开,几乎所有新专案都把 「空投预期」 作为冷启动的预设模组,为了向市场展示自己的繁荣生态,用代币购买使用者行为,积分系统、互动任务、snapshot 三件套成为了必选。 大量专案陷入了一种 「激励驱动而非价值驱动」 的增长幻觉里。

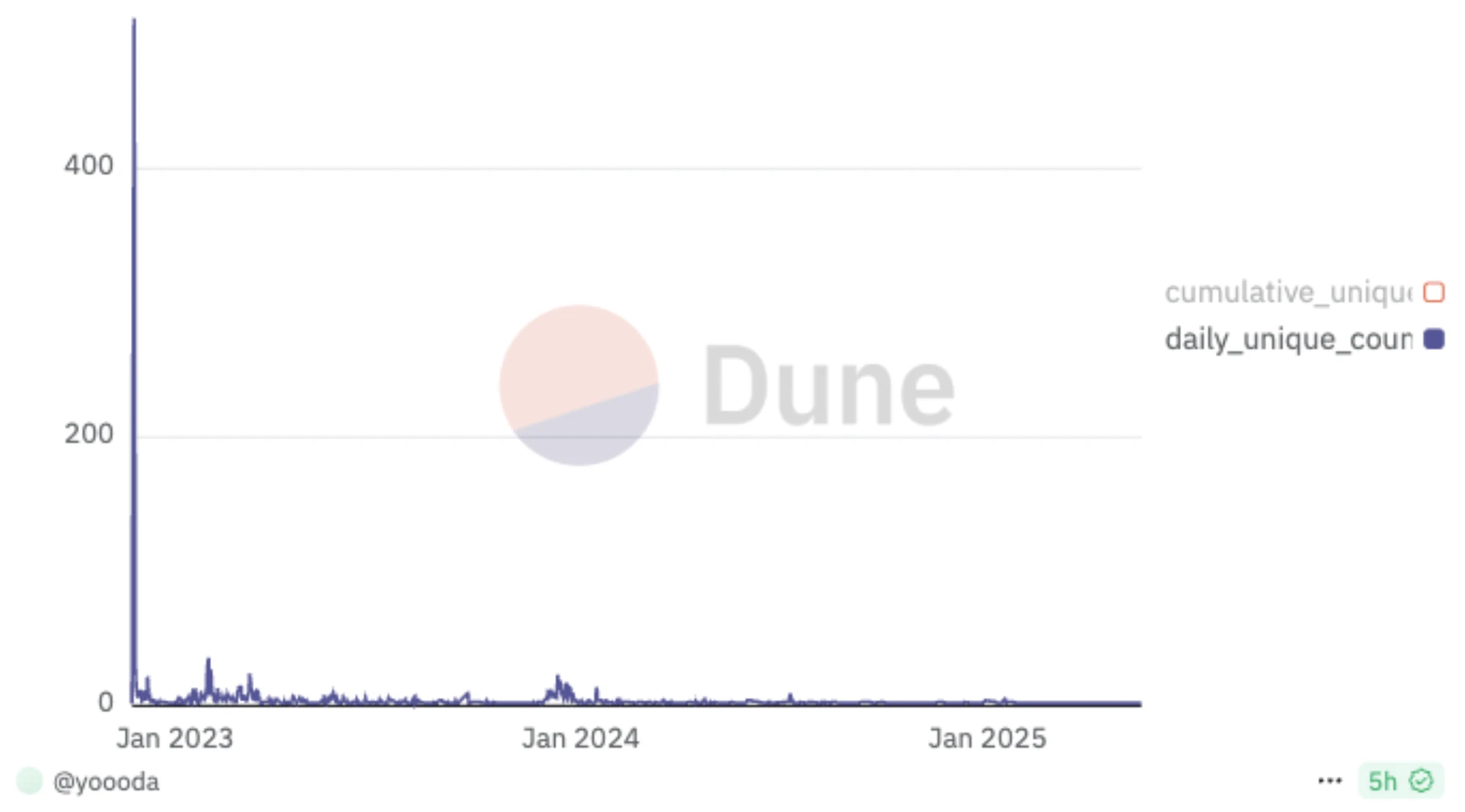

链上资料一路飙升,创办人沉浸在 「成功」 幻觉中:TGE 前随便就是几百万使用者、几十万日活;TGE 一过,场面瞬间冷却。

我还记得 2024 年,Fusionist 链上 DAU 一度突破 4 万,但就在币安上币公告发布后,链上活跃几乎直线归零。

我不是否认空投这个事情。空投的本质是购买使用者行为,是冷启动不消耗融资款前提下有效的拉新手段。但它的边际效应在快速衰减。大量专案陷入了空投拉新公式化迴圈,而拉新后,你的商业场景和产品能力是否可以具备留存能力。才是真正的价值迴归,和专案方活下去的唯一正解。(注:靠资金操纵二级而活下去的专案不在本次探讨範围)

说到底,贿赂使用者购买行为并不是增长的核心,没有建立在甚至场景的商业基础上,空投最终消耗的还是专案方或者使用者的利益。商业模型没有闭环时,token 成了使用者行动唯一的理由。而一旦 TGE 完成、奖励终止,使用者自然也就转身离开。

3. 商业验证阶段 —— 真实场景,叙事验证

我经常劝专案方撒币前想清楚一件事:

你到底是在为哪个场景解决什么问题?谁是最关键的贡献者?TGE 之后,这个场景是否依然成立,是否还有人会真正留下来使用? 很多专案方回答我,他们可以通过 token 激励快速完成使用者增长。我都会问一嘴:「然后呢?」

通常这时候,专案方会沉默一下,笑笑:「诶呀……」

然后,就没有然后了。 如果你只是希望靠 「发激励」 换来一波互动,那你不如直接发 Meme。至少大家知道这是场情绪游戏,不需要承担留下来的预期。

终于,大家开始回头看:这些流量、互动、撒出去的币,究竟导向了什么样的结构?撒币的最后,我竟然是小丑?。

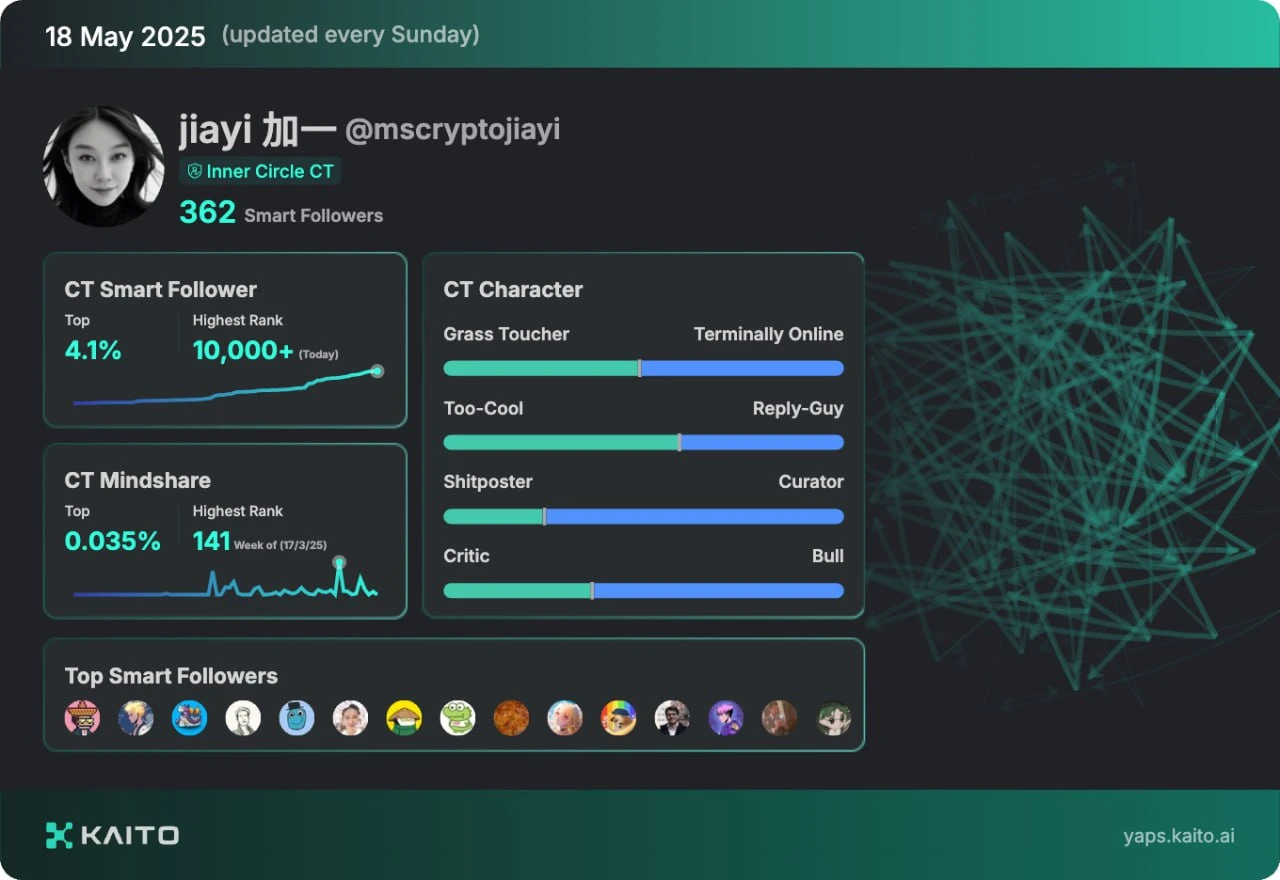

所以这个阶段的关键词变成了:使用场景、使用者需求、产品结构。靠真实场景和明确结构,才能走出一条属于自己的增长路径。 说实话,我个人并不喜欢 Kaito 的商业逻辑 —— 它更像是一种」 贿赂文化 「的极致形式,背后隐含的是对激励机制的高度利用,甚至可以说,是对平台与内容关係的重新包装。

但不可否认的是,Kaito 成功了。它就是一个实际商业场景,TGE 前的预期成为了专案佔领市场的加速器,TGE 后接着奏乐接着舞。因为 Kaito 就是提供了一个让 KOL 给专案曝光,羊毛出在猪身上并且关键人物还留存在 Kaito 平台本身的商业逻辑。

同时我也很欣慰地看到,越来越多的专案开始围绕真实场景进行构建,无论是交易、DeFi,还是身份系统等基础能力。

那些在合适时点选对方向、打磨出真实产品的团队,正通过垂直场景的正向迴圈能力 —— 从使用到留存,从留存到变现 —— 逐步生根发芽,构建出自己的产业化路径。

最典型的例子,就是交易所类产品:它们将高频需求转化为结构性流量,再通过资产、钱包、生态联动完成闭环,走出了 Web3 专案中的 「结构进化线」。

4. 结构沉澱期 —— 平台定型,变数收缩

真正的可以正向迴圈的商业场景是专案拿到产业发言权的入场券。

例如 Binance 从交易起步,逐步打通流动性、资产发行、链上扩展套件和流量入口,形成链下到链上的全流程排程系统;Solana 则藉由轻资产引爆与底层效能承接,沉澱出社群、开发者与工具体系的回馈结构。

这是一个行业从专案试验转向结构沉澱的週期 —— 不再争快,而是开始拼系统的完整度。

但这并不意味着新专案失去了突围机会。真正能够跑出来的专案,不是声量最大或叙事铺得最广的,而是能在结构上 「补位」 或在模型上 「重构」。

还记得移动网际网路时代的位元组跳动吗?

我相信,在后区块链时代,一个由 AI 驱动的新週期正在到来。一定会有像位元组跳动那样的专案,凭藉 AI ,在正确的切口下迅速跑通结构,完成产业上的突破与自我闭环。

Web2 的平台化阶段留下了巨头与飞轮,也留下了位元组跳动这样的缝隙破局者;Web3 的结构期,同样可能孕育出用正确结构 「从边缘杀出」 的下一个变数专案。

稍微畅想一下,如果是基础建设,它应该是为原生 AI 时代打造的基础建设,推动这个时代的技术产品发展,就如同上文提到的区块链 1.0 时代以太的使命;

如果是 DAPP,那么一定是利用 AI 打破原有使用者使用门槛(web3 使用者门槛太高了),打破原有的商业秩序的应用。

如果有人问我,web3 的未来到底会如何发展?

我会说:「就像万物可加网际网路一样,它的真正潜力,是在后区块链时代,重构使用路径、降低协作门槛,并催生出一批真正能跑得动的产品与系统。

相关文章

- 注册即送高达 100 USDT 奖励!加入币安,开启全球加密资产投资之旅! 06-09

- 下载币安APP,立享高达 100 USDT 新手奖励! 06-09

- pubg地铁逃生国际版最新下载安装教程-pubg国际版地铁逃生手游安卓版下载 12-29

- 《暗黑破坏神4》欧伯度石如何获得 欧伯度石获得方法 12-29

- 羊蹄山之魂石狩平原-无情荣次郎怎么过 石狩平原-无情荣次郎全流程图文攻略 12-29

- 49图片库app安卓下载-49图片库app最新版安卓下载 12-29

- DEEPSEEK网页版直达入口-DeepSeek官网在线网页版 12-29

- 羊蹄山之魂石狩平原-火把灯司怎么过 石狩平原-火把灯司全流程图文攻略 12-29